全国重点新闻门户网站

全国重点新闻门户网站

全国青年报官方网站

全国青年报官方网站

全国青年新闻工作者协会官方网站

全国青年新闻工作者协会官方网站

全国重点新闻门户网站

全国重点新闻门户网站

全国青年报官方网站

全国青年报官方网站

全国青年新闻工作者协会官方网站

全国青年新闻工作者协会官方网站

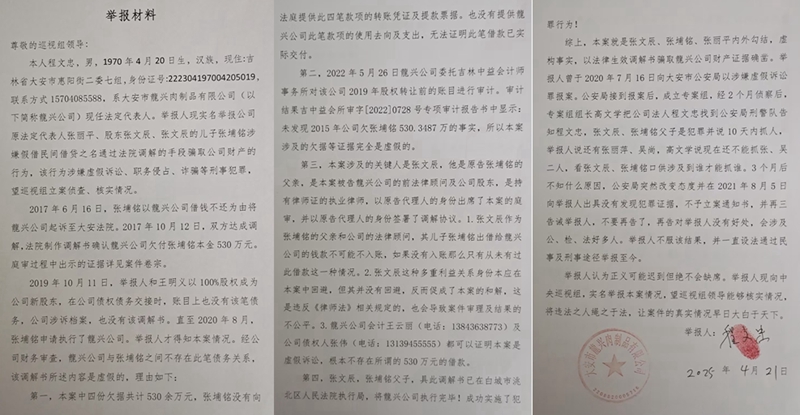

本站讯 2025年4月,吉林大安市的春寒尚未完全消退,龙兴肉制品有限公司法定代表人程文忠再次向中央巡视组递交了实名举报材料。这位年逾五旬的企业经营者神色凝重,手中一沓厚厚的文件记录着他近五年间经历的离奇法律纠纷一场围绕企业控制权、虚假诉讼与司法...

本站讯 2025年4月,吉林大安市的春寒尚未完全消退,龙兴肉制品有限公司法定代表人程文忠再次向中央巡视组递交了实名举报材料。这位年逾五旬的企业经营者神色凝重,手中一沓厚厚的文件记录着他近五年间经历的离奇法律纠纷——一场围绕企业控制权、虚假诉讼与司法程序的复杂博弈。

举报人的控诉:从股权接收到“天降债务”的惊魂五年

“我2019年接手公司时,工商档案和财务账目清晰,没有任何关于530余万元债务的记录。”程文忠回忆道:当年10月,他与合伙人王明义以股权转让方式获得龙兴公司100%股权,原法定代表人张丽平、股东张文辰等人退出。“交接时,原股东明确表示公司所有账目清晰,我们才放心完成交易。”然而,平静仅维持了不到一年。2020年8月,大安市法院突然送达执行通知书,要求龙兴公司履行(2017)吉0882民初984号民事调解书确定的义务,程文忠这才得知公司已因此笔债务被强制执行。

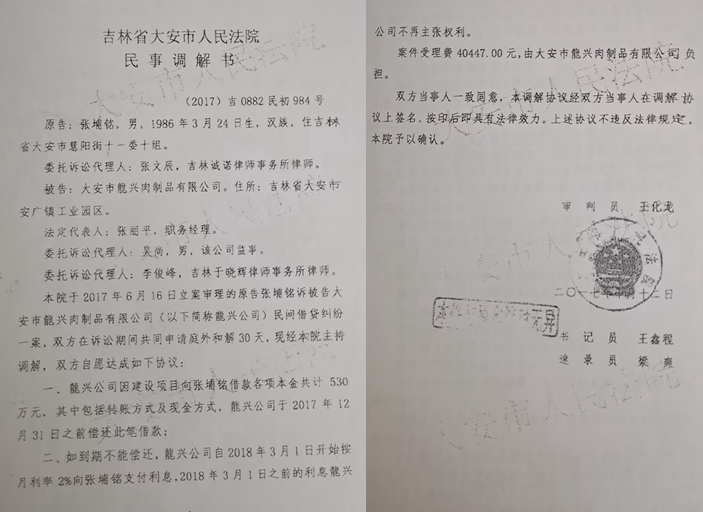

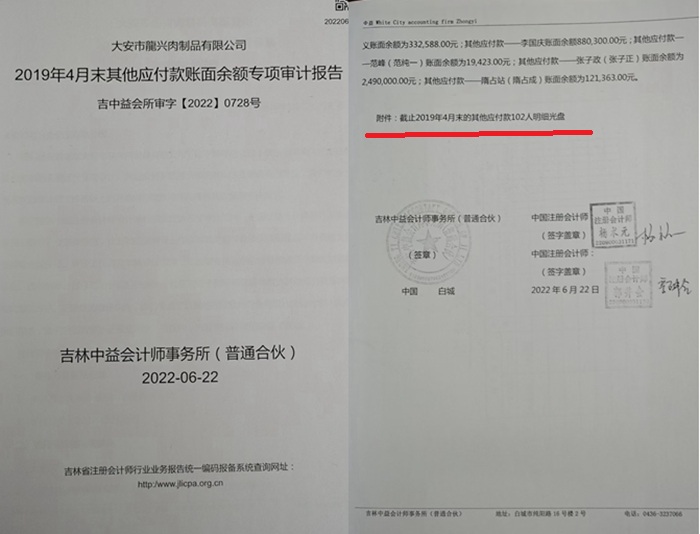

根据举报人提供的调解书显示,2017年6月,张埔铭(张文辰之子)以龙兴公司拖欠借款为由起诉,同年10月双方达成调解,法院确认龙兴公司欠付张埔铭本金530余万元及相应利息。“最奇怪的是,这笔所谓的‘借款’在公司财务账目中完全没有痕迹。”程文忠指出,他委托吉林中益会计师事务所对2019年股权转让前的账目进行审计,吉中益会所审字[2022]0728号报告明确记载:“未发现2015年公司欠张埔铭530.3487万元的事实。”

债务疑云:四张欠据背后的“证据链缺失”

围绕这笔“消失的债务”,程文忠团队展开了细致调查,逐步揭开案件中多处不合逻辑的细节:

1. 资金交付的“真空地带”。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,大额借贷需提供转账凭证等交付证据。但在(2017)吉0882民初984号案件中,张埔铭仅提交了四张手写欠据,未提供任何银行转账记录、现金提款凭证或资金流向证明。“530余万元现金借款,即便分笔交付,也应有对应的取款记录或在场证人。”程文忠的代理律师指出,庭审笔录显示,龙兴公司原法定代表人张丽平对欠据“无异议”,但未提及资金交付细节,“这显然不符合企业借贷的常规流程”。

2. 关键人物的“多重身份”困境。案件中,张文辰的角色尤为引人关注。作为张埔铭的父亲、龙兴公司前股东及法律顾问,同时持有律师执业证的他,在庭审中以原告代理人身份参与调解。根据《律师法》第三十九条规定,律师不得在同一案件中为双方当事人担任代理人,也不得代理与本人有利害关系的法律事务。“张文辰既是原告父亲,又是被告公司的法律顾问,这种利益冲突足以影响案件公正审理。”北京某知名刑辩律师分析称,“更关键的是,他作为公司前股东,若真如调解书所述存在大额借款,为何未在股权转让时披露该笔债务?这直接损害了新股东的知情权。”

3. 执行程序中的“资产缩水”争议。根据大安市法院(2022)吉0882执恢73号报告,龙兴公司名下土地、厂房及设备经评估价值1077.3万元,而该公司涉及的执行债务已超2100万元,若计入举报人所称的“隐性债务”,总额达3805万元。程文忠质疑为何在2019年交接时承担了所有债权债务,其他债务人与程文忠签署执行和解协议,协议条款中明确约定一不偿还欠款产生的利息,二不干扰公司生产,不执行龍兴公司,由此可见原股东刻意隐瞒530余万元债务“更像是一场精心设计的‘资产剥离’——通过虚假债务将公司财产转移,再通过执行程序合法占有。”

4,2021年4月份左右因程文忠上访,大安法院院长赵树杰找到程文忠曾经明确告知他此案是虚假诉讼并说明以虚假诉讼罪移送公安侦查,但实际移送是以程文忠上访为由移交的。2021年8月份左右在大安法院程文忠要求主审法官王化龙进行判后答疑,在答疑过程中主审法官王化龙明确说出他自己被此案原告父子蒙蔽啦!同时程文忠迫于无奈签署了不追究主审法官责任的承诺书。

刑事报案的“过山车”:从“10天内抓人”到“不予立案”

2020年7月16日,程文忠向大安市公安局报案,指控张文辰、张埔铭等人涉嫌虚假诉讼罪。他提供的证据经专案组侦查后,在大安市公安局刑警队办公室,专案组组长曾明确表示:“张文辰父子是犯罪,10天内抓人。”然而,三个月后剧情突变。2021年8月5日,公安局出具的《不予立案通知书》称“经审查,没有犯罪事实”。

程文忠不解,“为何突然改变结论?”更令他不安的是,办案人员曾暗示“再告会涉及公检法多人”。对此,大安市公安局未予公开回应。

根据《刑事诉讼法》第113条,被害人对不予立案决定不服的,可申请复议或向检察机关申诉。程文忠透露,他多次向白城市检察院申请立案监督大安法院枉法裁判,但均未获实质进展并被出具不予立案通知书。“司法程序似乎进入了‘死循环’,我们只能转向民事救济和信访途径。”2023年11月1日在白城中院召开听证会,案号:2023吉08民监10号,至今拒给结论。

执行转破产:争议案件的“另一条轨道”

在刑事报案遇阻的同时,龙兴公司的执行案件走向了“执转破”程序。2022年,大安市法院以“资产不足以清偿全部债务”为由,依据《最高人民法院关于执行案件移送破产审查若干问题的指导意见》,将案件移送白城市中级法院进行破产审查。

这一程序引发新的争议。程文忠指出,龙兴公司的资产评估存在明显瑕疵:“评估报告仅对部分设备和土地作价,而公司办公楼、商标等无形资产未纳入评估,实际资产价值应高于1300万元。”更关键的是,他认为张埔铭的“债权”本身不成立,若纳入破产债权申报,将严重损害其他债权人利益。“如果虚假债务被合法化,这将是对司法公信力的极大伤害。”

值得注意的是,在(2022)吉0882执恢73号报告中,法院提及“申请执行人王义书面同意移送破产”,但未明确王义与龙兴公司的债权债务关系细节。程文忠质疑,这一程序是否存在“选择性执法”——为何优先处理张埔铭的“虚假债权”,而对其他债权人的合法诉求搁置不理?

法律界发声:虚假诉讼治理的“制度困境”

针对本案暴露的问题,多位法律专家提出了深层次思考:

1. 虚假诉讼的“低成本高收益”困局“。虚假诉讼的核心特征是‘以合法程序掩盖非法目的’。”中国政法大学一位知名的民事诉讼法教授指出,本案中,当事人利用调解书的强制执行力转移财产,而事后追责需通过复杂的再审或刑事程序,“违法成本与收益严重失衡”。数据显示,2022年全国法院审结虚假诉讼刑事案件仅1500余件,而民事调解书再审改判率不足5%,凸显出治理的难度。

2. 利益冲突审查的“程序漏洞”。张文辰的代理人身份问题,折射出律师执业监管的薄弱环节。根据《律师执业行为规范》第五十一条,律师不得在与委托人存在利害关系的案件中担任代理人。“实践中,亲属关联的利益冲突往往难以被主动发现,需要法院加强依职权审查。”北京律师协会纪律委员会某委员表示,本案中法院未要求张文辰披露亲属关系,程序瑕疵明显。

3. 刑事立案的“证据标准争议”。对于公安机关的不予立案决定,有刑法学者指出,虚假诉讼罪的立案需证明“捏造事实提起诉讼”,而本案中审计报告、证人证言等能否构成“初步证据”是关键。“被害人提供了债务不存在的证据,公安机关应进行必要的调查核实,而非直接以‘无犯罪事实’结案。”他还指出,本案可能涉及民事枉法调解,需进一步审查司法人员是否存在关联违法违纪行为。

企业治理警示:股权交易中的“法律风险隔离”

本案亦暴露出中小企业股权交易中的合规漏洞。程文忠坦言,接手公司时仅进行了简单的工商和财务核查,未委托专业律所进行法律尽职调查。“我们低估了‘隐性债务’的风险,尤其是通过司法程序‘制造’的债务。”

对此,上海某并购法律团队建议,企业股权收购应建立“三重审查机制”:

•财务尽调:不仅核查账面债务,还需穿透审查关联方资金往来、涉诉记录;

•法律穿透:通过中国裁判文书网、执行信息网等查询标的企业历史诉讼,重点关注“离奇调解”“快速结案”案件;

•风险兜底:在股权转让协议中明确原股东的债务担保责任,约定虚假债务的违约责任。

追问与期待:当“正义迟到”时,制度如何兜底?

截至发稿,程文忠的举报尚未有最新进展。龙兴公司厂房外,“停产待售”的招牌在风中摇曳,厂区内设备已被查封,曾经繁忙的屠宰线布满灰尘。“我不为别的,就想讨个公道。”程文忠说,“如果虚假诉讼可以这样堂而皇之进行,以后谁还敢投资中小企业?”

本案背后,是一个更为宏大的命题:在基层司法实践中,如何有效遏制虚假诉讼对民营企业的伤害?如何构建“不敢假、不能假、不想假”的制度环境?随着中央对虚假诉讼治理的持续加码,或许正如举报人所言:“正义可能迟到,但绝不会缺席。”而公众期待的,不仅是个案的公正处理,更是司法公信力的全面提升——让法律真正成为企业的“护身符”,而非少数人的“套利工具”。(特别声明:文中涉及未决事实均基于举报人提供材料及公开法律文书,案件最终结论以司法机关认定为准。)(记者一刀 肖扬)